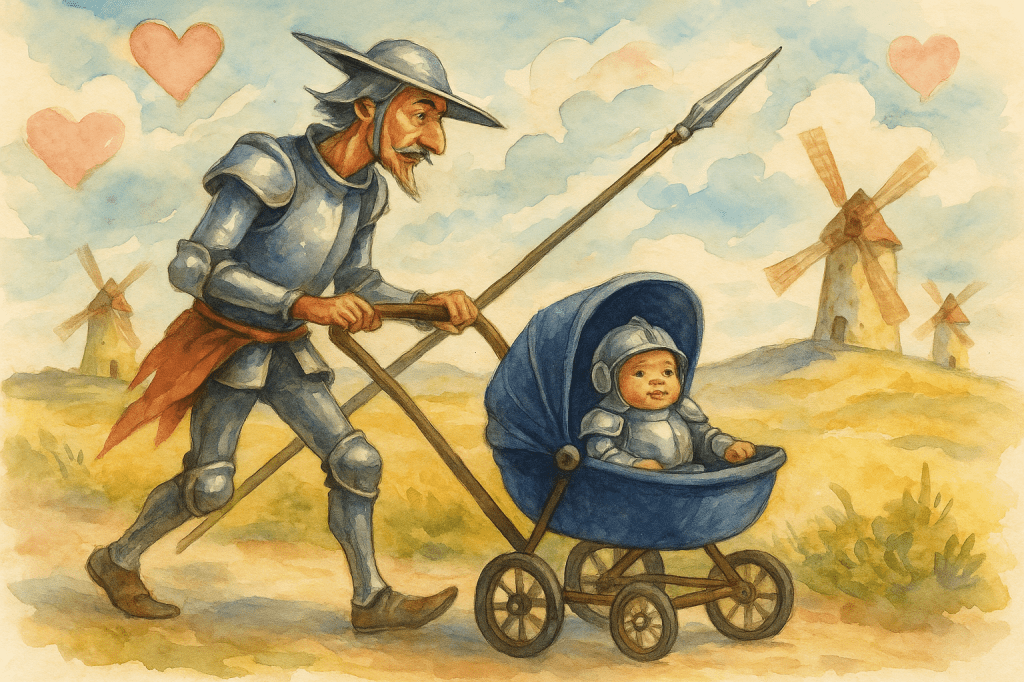

Era uma vez, no tempo presente, um exército de cavaleiros sem armadura, armados não com lanças, mas com mamadeiras e carrinhos de bebê, marchando pelas ruas, parques e redes sociais com seus filhos de vinil nos braços. Esses cavaleiros modernos não buscam gigantes disfarçados de moinhos, eles cuidam, acalentam e registram em fotos bebês que não choram, não crescem e não fazem birra: os famosos bebês reborn.

Vivemos tempos tão mágicos e desconcertantes que até Cervantes se espantaria. Como Don Quixote, essas pessoas enxergam no silêncio estático desses bonecos, não a ausência de vida, mas a presença de um afeto sem sobressaltos. Talvez aí esteja a poesia, quem somos nós para julgar a ternura dirigida a uma criatura que, embora feita de silicone, inspira cuidado humano?

Os bebês reborn são obras de arte, mas mais do que isso, são espelhos emocionais. Para alguns, são lembranças de filhos que cresceram rápido demais; para outros, o consolo diante da impossibilidade de gerar uma criança biológica. Há também quem os adote como forma de terapia, enfrentando o luto, a solidão ou simplesmente o desejo de cuidar.

Mas como bons Sancho Panzas do mundo moderno, não podemos ignorar a perplexidade que surge: até onde vai a linha entre o lúdico e o ilógico? Quando um boneco ganha berço com mosquiteiro, certidão de nascimento e festa de mesversário, é arte ou fuga da realidade? Será a criação de um bebê reborn uma pequena rebelião contra a frieza do mundo? Uma maneira gentil de gritar: “Ainda sei amar!”

No fundo, o que essa onda revela é a fome de afeto, o desejo de conexão e o poder do simbolismo. Como Quixote diante dos ventos, quem ama um reborn talvez saiba que ele não é um bebê, mas em algum lugar da alma, precisa que ele seja.

E se os moinhos viraram bonecos, quem somos nós para rir do cavaleiro?